「この廃棄物は普通ごみとして捨てられる? それとも産業廃棄物?」

産業廃棄物は種類によって適切な処理方法が異なるため、特徴を理解して正しく分類しなければなりません。

しかし、「どの種類に分類されるのか」「どう処理すればよいのか」が分からず、不安を感じていませんか?

本記事では、自社で出た廃棄物が産業廃棄物の中のどれに該当するのか判断できるよう、具体例で解説します。

産業廃棄物は大きく2つに分類される

廃棄処理法によって指定された20種類の産業廃棄物は、「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」の2つに分類されます。ここでは、それぞれの特徴を理解しましょう。

産業廃棄物

産業廃棄物とは事業活動にともなって生じる廃棄物のうち、法律で定められた20種類を指します。

事業活動には、建設業や製造業、飲食店など多くの業種が該当しますが、営利を目的とした活動だけでなく、病院やNPO法人なども含まれるのが特徴です。

事業活動にともなって生じる廃棄物でも、20種類に該当しない廃棄物は、一般廃棄物の「事業系一般廃棄物」になります。

特別管理産業廃棄物

20種類の産業廃棄物の中でも特に危険性が高く、人体の健康や環境に重大な影響を及ぼす可能性があるものは、特別管理産業廃棄物に区分されます。

主に引火性、毒性、感染性などを持つ廃棄物が該当します。これらは、産業廃棄物よりもさらに厳しい基準での管理や処理が必須です。

産業廃棄物の20種類|区分ごとに紹介

20種類ある産業廃棄物は、さらに3つの区分に分かれます。ここでは、区分ごとの具体例を紹介します。

あらゆる事業活動にともなうもの

12項目を指す「あらゆる事業活動にともなうもの」の区分には、製造業や建設業など幅広い業種に共通する一般的な廃棄物が含まれます。

1.燃え殻

焼却炉の残灰、石炭がらなど、物の焼却後に残る廃棄物を指します。

後ほど紹介する「ばいじん」とも似ていますが、焼却後に周囲に飛散した物質が「ばいじん」、底に残っているものが「燃え殻」です。

2.汚泥

工場排水や処理施設の沈殿物など、製造工程で発生する泥状のものが該当します。有機性・無機性を問わず「汚泥」の項目に含まれます。

3.廃油

潤滑油、洗浄用の油など、使用済みの油類や不要になった油で引火点が70℃以上のものを指します。飲食店で使用される、動物性・植物性油も該当します。

4.廃酸

酸洗いや化学反応で使われる酸性廃液です。化学処理や金属加工の工程で発生します。

たとえば、写真定着廃液や廃硫酸などです。強い腐食性があるため、取り扱いには注意が必要です。

5.廃アルカリ

廃ソーダ液や金属せっけん液などのアルカリ性の廃液を指します。洗浄や製紙の工程で排出される場合が多く、焼却・中和処理・再資源化のいずれかの対応が必要です。

6.廃プラスチック類

合成くずや樹脂くず、ビニール片など不要になったプラスチックを廃プラスチックと呼びます。

「廃プラ」とも呼ばれ、再資源化の対象になるのが特徴です。

7.ゴムくず

天然ゴムを含むものが該当します。工業用ゴム製品など、機械の部品を扱う工場などから多く発生します。

ただし、タイヤなど合成ゴムを含むものは「廃プラスチック」に分類されます。

8.金属くず

鉄くず、銅線、アルミ片などの廃棄物です。汚れが少ないものや、劣化していないものはリサイクルされるケースもあります。

9.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

分類の名称の通り、ガラスやコンクリートの破片、割れた陶磁器などが該当します。

建設現場や製品の製造過程で発生する廃棄物が多く含まれます。

10.鉱さい

鉱さいとは、鉱物を精錬する際に溶鉱炉などから発生する不純物です。「スラグ」と呼ばれる場合もあります。

11.がれき類

建物の建設や解体工事に伴って生じる、コンクリート片やアスファルトなどの廃材を指します。

製造過程で生じるがれき類は、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」となります。

12.ばいじん

ばいじんとは、物を燃やした時に発生する物質に含まれる微粒子です。廃棄物処理法では、「大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの」と定められています。

特定の事業活動にともなうもの

発生しやすい事業活動が特定される廃棄物の区分を「特定の事業活動にともなうもの」といいます。特定の事業活動とは、建設業や農業、畜産業、食品加工業などを指します。

13.紙くず

主に建設業と、製紙業、出版業、印刷物加工業など紙を扱う業種から排出される、紙の切れ端や包装紙などを指します。印刷時の裁断クズや返却された雑誌などです。

コピー用紙やメモ用紙など、これらに含まれない紙くずは一般廃棄物として処理されます。

14.木くず

建築業や木材製造業など指定された業種の活動において発生する、木材の端材や破片です。解体材や梱包資材としての木も含まれます。

他にも、貨物流通のために使用した木製のパレットも木くずに該当します。

15.繊維くず

織物や紡績など、衣服その他の繊維製品の製造業以外の繊維工業で発生する繊維のくずが含まれます。建設業において発生した畳などの天然繊維のくずも、繊維くずに該当します。

16.動植物性残さ

食品加工時に出る骨や皮、油かすなどの不要部分を指します。食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業の製造工程から排出されたものが対象です。

17.動物系固形不要物

食肉処理や家畜の解体の際に発生する、臓器などの不要物が該当します。

あくまで固形物が対象となり、動物の血液のような液体状の廃棄物は分類が異なるため、注意しましょう。

18.動物のふん尿

畜産農業で排出される、家畜のふんや尿のことです。それ以外の施設から出た動物のふんや尿は、産業廃棄物に該当しません。

19.動物の死体

畜産農業や研究施設で発生する動物の遺体を指します。衛生面のリスクや感染症の危険性があるため、適切な処理が義務づけられています。

上記に該当しないもの

20.上記に該当しないもの

上記1~19の産業廃棄物で、そのまま処分できないものを処分できるよう処理されたものであり、どの種類にも分類されない廃棄物を指します。コンクリート固型化物などが該当し、「13号廃棄物」とも呼ばれます。

特別管理産業廃棄物の種類

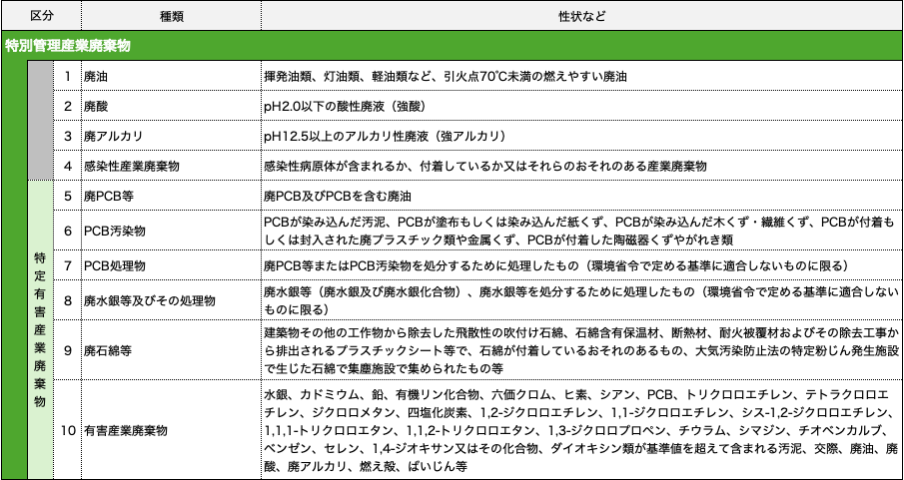

20種類ある産業廃棄物の中でも、特に危険性や有害性が高いものは「特別管理産業廃棄物」として規定されています。

周囲の環境や人の健康に重大な影響を及ぼす恐れがあるため、他の産業廃棄物よりも厳格なルールでの処理が必要です。

ここでは、特別産業廃棄物の種類と概要を解説します。

感染性・引火性などの危険物が該当

特別管理産業廃棄物の種類は、以下の通りです。

特別管理産業廃棄物は、以下のような性質を持つものが該当します。

- 引火性のあるもの:廃ガソリン、シンナーなど揮発性の高い廃油

- 毒性のあるもの:有害金属を含む汚泥や薬品類

- 感染性のあるもの:病院や医療施設から排出される血液や注射器など

- PCB含有物を含むもの

特別管理産業廃棄物の取り扱いに関するルールは、「特別管理産業廃棄物処理基準」と「特別管理産業廃棄物保管基準」に定められています。

種類を問わず、産業廃棄物は適切な処理が必要

産業廃棄物は、種類を正しく把握し、ルールに従って適切に処理することが求められます。

事業者にとっては、法令を遵守するのはもちろん、社会的責任を果たすという観点からも重要です。産業廃棄物の種類に関係なく、不適切な対応をすれば法令違反のリスクにつながります。

産業廃棄物の処理の基本や流れを確認しましょう。

委託処理の基本

前提として、産業廃棄物は排出する事業者が責任を持って適切に処理する義務があります。ただし、産業廃棄物の処理を専門業者に委託することも可能です。

外部業者に委託する際には、「許可業者を選定」し、「適正な委託契約の締結」を行う必要があります。

委託する廃棄物の種類を把握した上で、以下の許可を保有しているかを確認して業者選定をしましょう。

・産業廃棄物の収集運搬を委託する→産業廃棄物収集運搬業許可

・特別管理産業廃棄物の収集運搬を委託する→特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

・産業廃棄物の処分を委託する→産業廃棄物処分業許可

・特別管理産業廃棄物の処分を委託する→特別管理産業廃棄物処分業許可

ただし、PCB廃棄物に関しては、廃棄物処理法に基づき環境省から認定を受けた無害化処理施設での処分が必要です。環境省の該当ページにて確認できます。

委託の際には、『産業廃棄物収集運搬業者』と『産業廃棄物処分業者』、それぞれと委託契約の締結が必要です。委託契約書には、処理する産業廃棄物の種類や量、処理方法、処理業者の情報などを正確に記載し、書面で交わすことが法的に義務付けられています。

また、処理を委託できるのは、都道府県や政令市から許可を受けた事業者に限られます。委託先を選定する際は、相手の許可証を必ず確認し、信頼できる業者と契約しましょう。

処理の流れ

産業廃棄物を処理する際の一般的な流れは以下の通りです。

1.廃棄物の種類や量を把握委託業者と契約を締結

2.委託業者への廃棄物引渡

3.収集運搬・中間処理・最終処分(埋立てなど)

4.マニフェストによる処理完了の確認

産業廃棄物の排出事業者には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)によって廃棄物が正しく処理されるまでの流れを明確に記録・管理する義務が発生します。収集や運搬から最終処分までの流れを「見える化」でき、不適切処理の抑止にも有効です。

マニフェストは紙・電子に関わらず、受領日から5年間の保管義務があります。

不適切な処理は法令違反

産業廃棄物を適切に処理せず、不法投棄したり、無許可の業者に委託したりする行為は、法令違反となります。具体的には「廃棄物処理法違反」に該当し、産業廃棄物の排出者である事業者も罰則の対象です。

罰則の例として、以下のような内容が排出事業者・処理業者の双方に科されます。

- 廃棄物の不法投棄や無許可営業:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)

- マニフェストの不交付や虚偽記載など:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

罰則は、違反の内容によって異なります。気づかぬうちに法令に違反してしまうリスクを防ぐためにも、産業廃棄物の処理は「正しい知識を身につけたうえで、信頼できる専門業者に依頼する」ことが重要です。

産業廃棄物の種類を把握して正しい処理をしよう

産業廃棄物は、法令によって20種類に分類されます。それぞれに適した処理方法が定められており、厳格なルールに基づいた適切な対応が必要です。

産業廃棄物の種類を理解し、正しく分類できるようになりましょう。

「この廃棄物はどう処理すればいいのかわからない」と悩んだときは、無理に自己判断せず、経験豊富な専門業者に相談しましょう。

Green propでは、廃棄物の種類の判定から処理方法のご提案、委託契約の手続きまで、一貫してサポートしています。お困りの際はぜひお気軽にお問い合わせください。