DX化が進んでいく中で、廃棄物管理業務もその対象業務の一つとして効率的な運用ができないかと、考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

その一丁目一番地とも言えるのが、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の電子化です!

でも、今までの紙マニフェストでの運用が固まっていて、どこからどうしたらいいのかわからない・・・

そんなご相談もよく受けます。

今回は、電子マニフェスト導入に向けてまず行うポイント3つをご紹介します!

電子マニフェストとは?

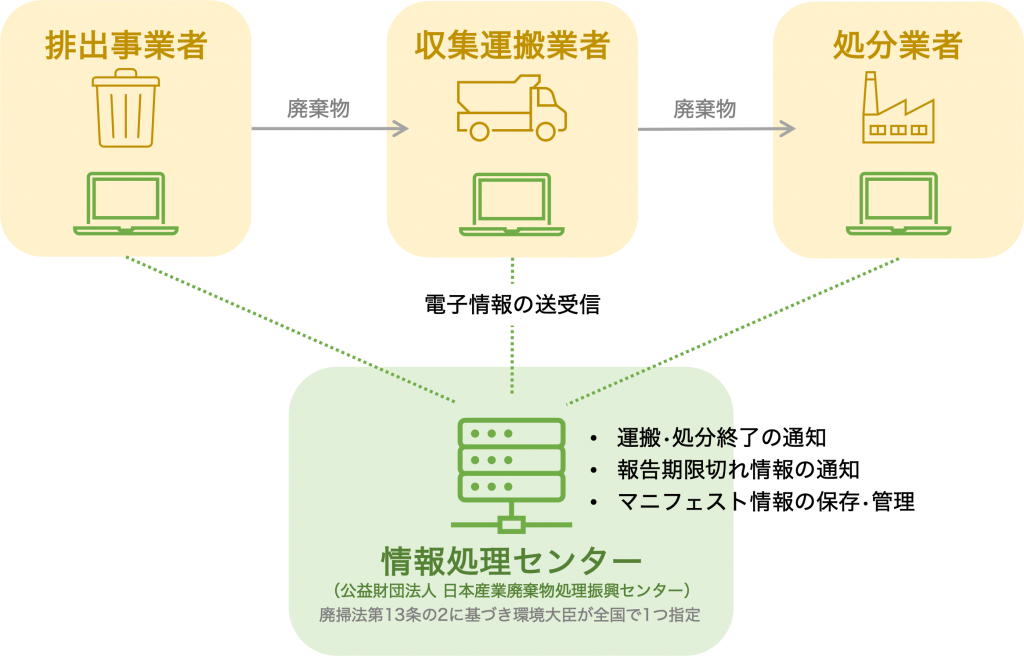

電子マニフェストとは、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。

排出事業者、収集運搬業者、処分業者、それぞれが電子マニフェストシステム「JWnet」に加入していることが、利用できる条件になります。

電子マニフェストを利用することで、以下の3つの効果が期待できます。

1.事務処理の効率化

すべてWeb上での操作で完了するため、紙マニフェストの各票が手元に戻ってきているかを確認・管理したり、紙マニフェストを保管するスペースも不要になります。

2.法令遵守

電子データのため、紙マニフェスト紛失の心配もありません。また、情報入力の際には、法令で定める必須項目をシステムで管理しているために入力漏れ・情報漏れも防止できます。

3.産業廃棄物管理票交付等状況報告が不要

紙マニフェストを発行した排出事業者は、4月1日から3月31日までの年度内で、どこからどんな廃棄物を何トン排出し、何枚マニフェストを交付したか等を、排出事業場ごとに報告書(産業廃棄物管理票交付等報告書)を作成して管轄行政に提出する必要があります。排出事業場が複数あったり、いくつもの処理業者に委託して処理している場合、報告書の作成に多くの時間を要します。

しかし、電子マニフェストを利用した分は、JWNETを管理している情報処理センターが代わりに行政にデータを提出していただけるので、これらの業務はゼロになります。

この報告書については、こちらコラムをご覧ください。

コラム「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」とは?

導入に向けてまず整理すべき3つのこと

廃棄物管理の強化や効率化が期待できる電子マニフェスト。

導入に向けて、排出事業者がまず整理すべきこと3つを解説します!

1.現在委託している処理会社は電子マニフェストに加入しているか?

電子マニフェストが利用できる条件は、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が電子マニフェストシステムに加入していることです。どれか一つでも事業者が加入していない場合、電子マニフェストで運用することができません。

まずは、現在委託している収集運搬業者、処分業者が電子マニフェストに加入しているかを調査しましょう。

調査方法としてはいくつかあります。

一つは、電子マニフェストJWNETのWebサイトで検索です。「加入者検索」のページがあり、収集運搬業者、処分業者の名称などで検索できます。

JWNET「加入者検索」

https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/lsearch/index.php

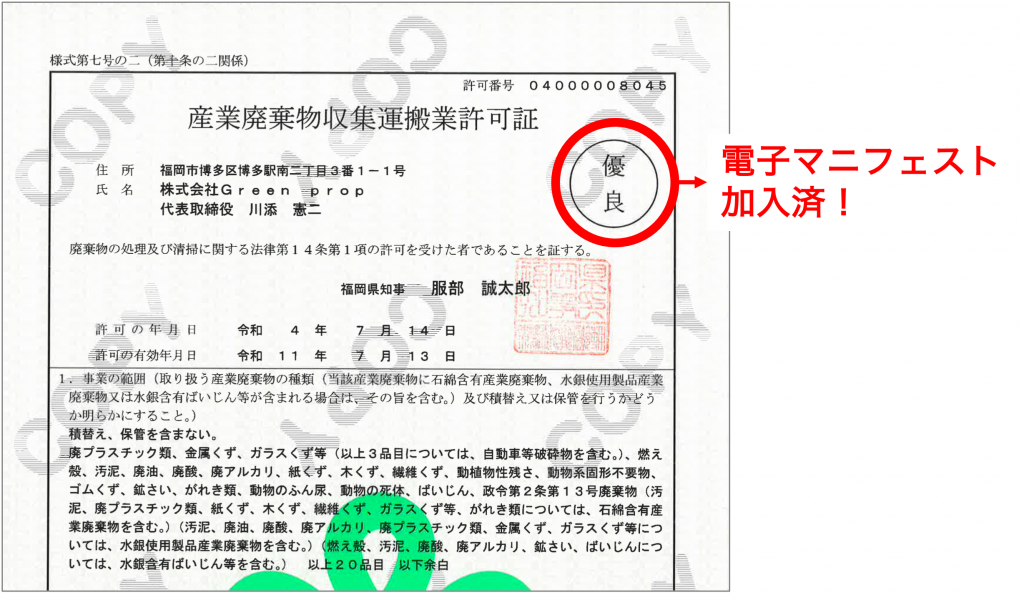

もう一つ、許可証を見て『優良』のマークがあれば必ず加入しています。

この印は、優良産廃処理業者認定制度において認定を受けた証です。認定を受けるためには5つの基準に適合する必要があり、電子マニフェストの加入が条件の一つになっているからです。

処理会社に直接聞くことが一番ですが、ちょっと調べたい…と思った時に是非活用してみてください。

Point2:電子マニフェストを利用する人数は?

電子マニフェストシステムは、会社として加入するか、支店などの拠点単位で加入するかの加入単位は任意になっています。加入単位を決めるにあたって整理いただきたいのが、システムを利用する人数です。

加入者番号(親)と加入者サブ番号(子)の設定ができ、1加入にあたり最大100ユーザーまで同時ログイン使用できます。

「100」という数字をボーダーにして利用人数から加入単位を決めましょう。

Point3:年間でマニフェストを何件発行しているか?その内容は?

電子マニフェストシステムの加入に向けて、もう一つ決めないといけないのが、料金区分です。

排出事業者の場合、『A料金』と『B料金』の2つがあります。

料金区分は、電子マニフェストの年間登録件数を目安にして決める必要があります。

「2400」という数字がボーダーになっており、年間登録件数が2401件以上の場合はA料金、2400件以下の場合はB料金がお得になります。

おおよその年間登録件数を把握するために、まず、現状の紙マニフェストを何枚発行しているかを参考値として把握しましょう。管理している帳簿で確認、もしくは、4月〜3月の年度で交付したマニフェストの情報を報告する「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」で確認できます。

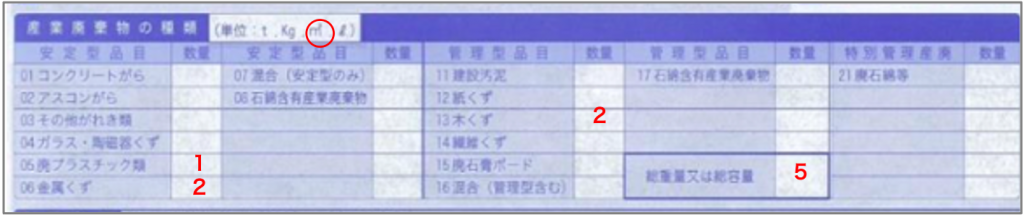

次に、発行している紙マニフェストの内容です。

ここで気をつけなければならないのが、混載として紙マニフェスト1枚だけ交付している場合です。

例えば、

・廃プラスチック類:1㎥

・金属くず:2㎥

・木くず:2㎥

を1台の車両に積み込んで廃棄する場合、紙マニフェストではこのような記載で発行をするケースがあります。

該当する廃棄物の種類にチェックを入れて、合計数を数量に、内訳を備考に書いて、1枚の紙マニフェストを発行しています。

これを電子マニフェストで運用する場合、

①廃プラスチック類:1㎥

②金属くず:2㎥

③木くず:2㎥

と、計3件登録する必要があります。

これまでの紙マニフェストの発行枚数は参考値として、その内容も確認しておおよその年間登録件数を把握しましょう。

整理できたら加入申し込み!でも…

Point1で委託している処理会社の加入を確認し、Point2の利用人数で加入単位を決めて、Point3の年間登録件数を把握して料金区分を決めたら、加入申し込みを行います!

申し込みをすると、すぐにでも利用できる状態にはなりますが、委託している処理会社と運用ルールを決めておく必要があります。

ルールを決めておかないと、せっかく電子マニフェストに加入しても、紙マニフェストでの運用に戻ってしまうことも…

運用ルールを考える時のポイントは、次回のコラムでご紹介します!

電子マニフェスト導入もGreen propがサポートします!

Green propの廃棄物管理ワンストップサービスでは、電子マニフェストの導入支援も行っております!

また、マニフェスト管理以外に必要な廃棄物管理もまるっとお任せいただけます!

もっと廃棄物業務を楽にしたい…そんなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください!

◆廃棄物管理ワンストップサービス https://greenprop.jp/service/waste/management/

◆廃棄物管理Webサービス『CHACHAT(チャチャット)』https://greenprop.jp/chachat/

出典

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)「JWNET」https://www.jwnet.or.jp/jwnet/index.html

環境省「優良産廃処理業者認定制度」https://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/